Hypogée dit de la "Vache" - Cliché Vincent Miailhe

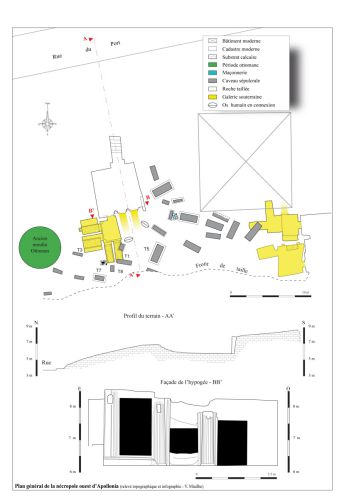

Plan général de la nécropole d'Apollonia et façade de l'hypogée dit de la "Vache" - Relevé topographique et infographie : Vincent Miailhe

CAILLOU Jean-Sylvain, MAZOU Loïc, « Les contacts entre Apollonia de Cyrénaïque et l’Égypte à l’époque impériale », in GUÉDON Stéphanie (dir.), Entre Afrique et Égypte : relations et échanges entre les espaces au sud de la Méditerranée à l’époque romaine, (Colloque international CERHILIM-GERICHO, 23-24 septembre 2010, Université de Limoges), Bordeaux, 2012, p.27-37.

CAILLOU Jean-Sylvain, « Apollonia de Cyrénaïque : la zone de Callicrateia », Les nouvelles de l’archéologie, La coopération française en Afrique. 2. Antiquité et Moyen Age, n°122/123, 2011, p. 19-23.

CAILLOU Jean-Sylvain, en collaboration avec Catherine DOBIAS, « Nouvelles découvertes sur les cultes au port de Cyrène », REG 124, 2011, p. xvii-xviii.

MAZOU Loïc, « Recherches sur l’espace libyque et sa culture matérielle durant l’Antiquité, de l’époque hellénistique jusqu’aux premiers temps de la conquête arabe. Les productions céramiques : ateliers, faciès, modèles », in Actes de la 1ère Journée d’études sur la Libye antique et médiévale. Hommage à André Laronde (30 janvier 2010, Sorbonne, Paris), J.-M. MOUTON et M. ZINK (éd.), AIBL, Paris, 2012, p.43-64.

CAILLOU Jean-Sylvain, « La zone sacrée de Callicrateia à Apollonia de Cyrénaïque », in LUNI Mario (éd.), Cirene e la Cirenaica nell’Antichita, atti del XI Convegno Internazionale di Archeologia Cirenaica, L’Erma di Bretschneider, 2010, 175-185.

MAFFRE Jean-Jacques, « Céramique attique à décor d’inspiration mythologique à Thasos, à Athènes et en Cyrénaïque », in A. LARONDE & J. LECLANT (éd.), Journée d’hommage à François Chamoux, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 2010, 69-94.

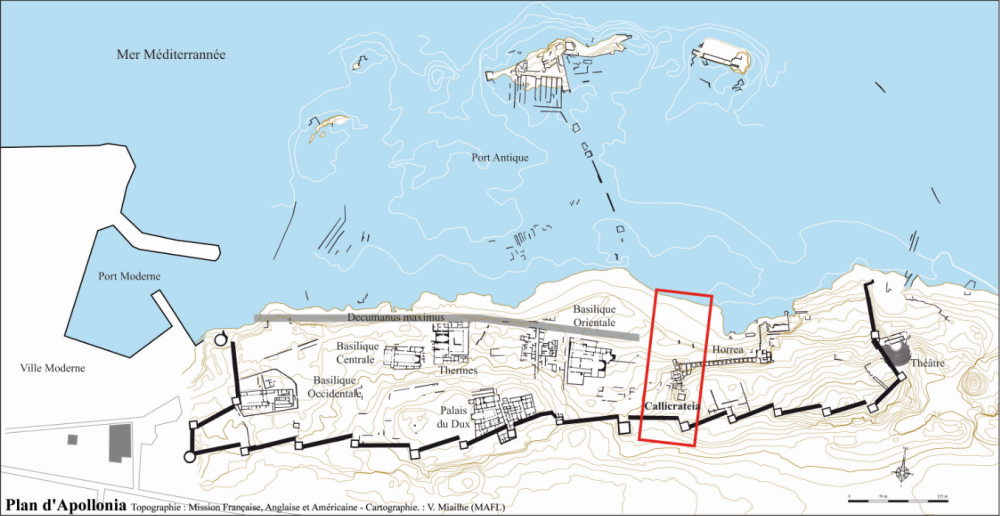

L A Z O N E D E C A L L I C R A T E I A

D’abord simple port de Cyrène, Apollonia s’est affranchie de sa tutelle à la fin de la période hellénistique pour devenir l’une des cinq cités de la Cyrénaïque antique. Le site ne commença à être véritablement étudié qu’après la seconde guerre mondiale, notamment grâce aux fouilles de Pierre MONTET, de Richard GOODCHILD et de la Mission de l’Université du Michigan qui s’achevèrent à la fin des années 1960.

Les recherches reprirent en 1976 avec la création de la mission archéologique française de Libye par François CHAMOUX et reprises par André LARONDE. Ils poursuivirent notamment l’étude des thermes, des remparts et surtout du port, grâce à des fouilles sous-marines menées de 1986 à 1998 par Claude SINTÈS.

Depuis 2002, Jean-Sylvain CAILLOU (Archéologue chercheur à l’IFPO-Jérusalem) conduit des recherches dans la zone dite de « Callicrateia », situées entre la ville basse et l’acropole.

L E S F O U I L L E S D E S A U V E G A R D E

À côté des fouilles programmées, les fouilles de sauvegarde sont devenues une priorité tant pour la mission française que pour le Département des Antiquités, car nos partenaires libyens sont désemparés face aux dangers provenant, d’abord, des assauts de la mer qui rongent la ville antique sur toute sa longueur, mais aussi de l’urbanisme incontrôlable qui menace la nécropole occidentale du site.

Même si l’érosion marine est un processus ancien puisque un tiers de la ville antique est déjà immergé, elle semble s’accélérer. Chaque année, de nouvelles structures apparaissent dans la coupe littorale longue de près d’un kilomètre. C’est pourquoi en 2012, différentes opérations ont été menées sur des vestiges menacés. Elles ont permis de mettre au jour plusieurs parterres de mosaïques et, au nord de la zone de Callicrateia, un dallage en grand appareil, d’une quinzaine de mètres de largeur. Celui-ci semble faire partie d’une voie très large ou d’une place publique, ce qu’il conviendra de préciser lors des prochaines campagnes. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une des plus importantes découvertes depuis trente ans pour la compréhension de l’urbanisme à Apollonia.

Par ailleurs, la nécropole occidentale, qui contrairement au reste du site ne se trouve pas dans une zone sauvegardée mais en plein cœur de la ville moderne, fait l’objet de menaces récurrentes liées à une frénésie immobilière qui s’accentue. Depuis la révolution de 2011, certains propriétaires s’empressent de construire sur leurs terrains, de peur que d’autres les revendiquent, tandis que d’autres construisent sur des terrains inoccupés pour se les approprier. Dans ce contexte particulier, Jean-Sylvain CAILLOU, aidé de l’anthropologue Anne GILON et du topographe Vincent MIAILHE, a entamé en 2012 des fouilles préventives dans la nécropole occidentale, anticipant de nouvelles destructions archéologiques irréparables sur un terrain occupé partiellement par des maisons d’époque italienne en ruines. La zone étudiée, à l’origine une ancienne carrière réutilisée en nécropole, a livré trois hypogées et une vingtaine de tombes rectangulaires, creusés dans la roche. La fouille a permis de mettre au jour des squelettes en place, mais fragmentaires, du matériel en bronze et de la céramique datés du Ve siècle av. J.-C. jusqu’à l’époque romaine. Malgré des résultats encore modestes, ces fouilles préventives doivent être poursuivies et étendues.

A P O L L O N I A - S U S A (Cyrénaïque)

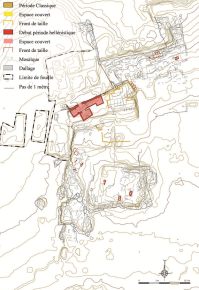

Cette zone tire son nom d’une inscription grecque, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, gravée sur un autel rupestre. Le sommet du rocher fut en partie fouillé entre 1965 et 1967 par Donald WHITE. La présence d’un grand disque de pierre ressemblant à une meule, au sommet d’un petit piton rocheux, fut à l’origine de la reprise des fouilles. Un bâtiment fut identifié, présentant l’aspect d’une tour fortifiée. En contrebas, une terrasse aménagée au plus tôt au début du règne d’Auguste supportait probablement un bâtiment. Sous ce niveau, les restes d’un bâtiment partiellement troglodyte composé de trois salles contiguës, sont datés de la fin du IIe siècle ou du début Ier siècle avant J.-C. La pièce orientale était une salle de banquet au sol décoré par l’une des toutes premières mosaïques d’un triclinion. Les deux tapis disposés en « T » étaient constitués de tesselles de pierre blanche et noire et de céramique rouge. Des lamelles de plomb encadraient les décors géométriques. L’hypothèse d’une affectation cultuelle a la préférence de Jean-Sylvain CAILLOU car le grand nombre de monnaies trouvées dans le sol s’expliquerait bien par une pratique votive. De même, un couteau ayant pu avoir une fonction sacrificielle a été laissé dans un interstice du rocher. Des analyses effectuées en 2008 par le laboratoire « Nicolas Garnier » ont mis en évidence les traces d’un mélange de fragments végétaux et de matière grasse animale, au fond d’une fosse située devant l’entrée du bâtiment.

Depuis 2002, dix-neuf autels rupestres inédits ont été découverts, finissant ainsi une vaste zone cultuelle des IVe et IIIe siècles av. J.-C. Ces autels se composent de deux ou trois compartiments rectangulaires et juxtaposés, avec parfois de petites fosses ou niches abritant des offrandes. Un autel monumental présente l’inscription grecque ΚΑΛΛΙΣ ΕΥ, datée par la graphie du début de la période hellénistique par Catherine DOBIAS-LALOU ainsi que deux fragments erratiques d’une stèle en marbre comportant une épigramme du IIIe siècle av. J.-C. Un abondant mobilier cultuel des IVe et IIIe siècles av. J.-C. a été également retrouvé dans le comblement d’une carrière située sous la mosaïque hellénistique (figurines en terre cuite et statuettes en pierre dont trois « temple-boys » étudiées par Sophie MARINI (Université de Paris IV), fragments de céramiques à vernis noir (étudiées par Jean-Jacques MAFFRE, Université de Paris IV).

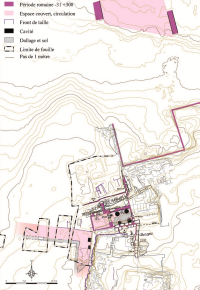

Au nord du rocher de Callicrateia, un bâtiment utilitaire comportait deux salles dont l’une comportait quatre citernes de près de 4 m de profondeur. Sa datation est bien établie par les monnaies et par l’étude de céramique réalisée par Michel BONIFAY (CNRS, Centre Camille Julian, Aix-en-Provence), Pascale BALLET (HeRMA, Université de Poitiers) et Loïc MAZOU (HeRMA, Université de Poitiers). Sa construction remonterait à la fin du Ier s. apr. J.-C., la dernière réfection date de la 2nde moitié du IIe siècle apr. J.-C. et le comblement des cuves est intervenu à la fin du IIIe ou au début du IVe s. apr. J.-C. Les salles remblayées faisaient partie d’un bâtiment semi-troglodyte. Les vestiges exhumés comprennent trois petites pièces disposées autour d’un vestibule aux parois enduites de trois bandes, jaune, bleu et rouge, se superposant jusqu’au plafond. Ce bâtiment fut construit au tout début de la période hellénistique comme le montrent les restes d’une mosaïque de galets. Des monnaies indiquent qu’il a été abandonné peu de temps après sa construction, peut-être à la suite d’un incendie visible dans la plupart des salles. Celui-ci pourrait résulter d’un des conflits armés qui secouèrent la Cyrénaïque entre 323 et 246 av. J.-C.

La partie nord du bâtiment hellénistique a été arasée jusqu’au rocher qui servit ponctuellement de carrière. C’est à cet emplacement que fut construite une vaste maison durant le Bas-Empire.

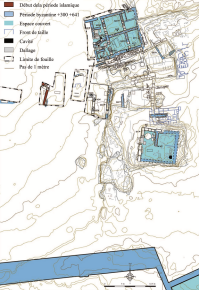

Enfin, une maison byzantine comporte deux niveaux disposés en palier pour épouser la pente du rocher. Chaque niveau, comportant trois salles en enfilade, a été transformé ultérieurement en une petite maison. La céramique retrouvée date l’abandon des maisons du VIIe siècle ap. J.-C. Sur le côté ouest du rocher, les fouilles ont permis d’identifier des niveaux d’occupations byzantines, arabes et italiennes dans des salles troglodytes. Celles-ci avaient été creusées dans la paroi d’un péristyle romain. Un mur, perpendiculaire au mur de soutènement, a été découvert. À leur intersection, se trouvaient une table en pierre et un petit foyer aménagé. La table était constituée d’éléments de remploi dont une dalle, provenant d’une colonne en cipolin de la basilique orientale, et la moitié d’une plaque de chancel en marbre ornée d’une croix sculptée. Un claveau comportant une croix gravée a également été remployé. Ces symboles chrétiens désaffectés semblent indiquer qu’il s’agit d’une installation du début de la période islamique. La céramique parait confirmer cette datation. Notamment un pot à cuire découvert devant le foyer et les restes d’une amphore africaine LRA 13 globulaire, retrouvés posés directement sur le sol rocheux devant la table. L’aménagement est donc tardif et sans rapport avec le péristyle romain. Les derniers occupants ayant creusé jusqu’au rocher pour établir leurs installations, plus aucun vestige antérieur ne subsiste. L’emprise du péristyle romain ne pourra donc pas être retrouvée à cet endroit.

À l’extrémité nord de la zone de Callicrateia, la moitié d’une maison byzantine restait à explorer. La plupart des salles ont pu être fouillées jusqu’au rocher. L’une d’elle, a été volontairement abandonnée, car elle fut murée avant d’être remblayée. C’est peut-être ce qui explique la préservation d’enduits peints dont un motif géométrique composé de triangles bleus et de rosaces rouges est presque identique à un fragment provenant de l’église centrale d’Apollonia. Comme cela avait déjà été constaté en 2010, la céramique retrouvée dans les niveaux d’abandon date du VIIe siècle apr. J.-C., au moment de la conquête islamique ou un peu plus tard. L’étude céramologique que poursuit Loïc MAZOU précisera ce point. Elle permettra aussi de dater la construction de la maison (IVe siècle apr. J.-C. ?).

La campagne menée en 2012 a permis d’achever quasiment la fouille de la zone de Callicrateia. Les dernières découvertes précisent les dernières étapes de l’histoire d’Apollonia. Elles confirment que le site fut en partie abandonné durant le VIIe siècle mais, comme le laissaient penser quelques monnaies trouvées durant la fouille du port, le site fut toutefois partiellement encore occupé après la conquête arabe.

Mission Archéologique Française en Libye

M I S S I O N

A R C H E O L O G I Q U E

F R A N C A I S E

E N L I B Y E

LIENS