MAZOU Loïc, CAPELLI Claudio, « A local production of Mid Roman 1 amphorae at Latrun, Cyrenaica », Libyan Studies 42, 2011, p. 89-92.

MICHEL Vincent, « Nouvelles recherches en Cyrénaïque : Les thermes romains d’Érythron, Latrun », CRAI 2011, I (janvier-mars), p. 207-222.

MICHEL Vincent, « Nouvelles recherches en Cyrénaïque (Libye) : le site d'Érythron-Latrun », Les nouvelles de l’archéologie, La coopération française en Afrique. 2. Antiquité et Moyen Age, n°122/123, 2011, p. 28-34.

LARONDE André, MICHEL Vincent, « La cité d’Érythron en Cyrénaïque », Revue Archéologique, 2009, fasc. 1, 176-185.

LARONDE André, MICHEL Vincent, « L’église occidentale d’Erythron en Cyrénaïque », in Studi, scavi e scoperte in Cirenaica. Nuovi dati da città e territorio, Convegno internazionale di archeologia cirenaica, Chieti, juin 2006, 321-336.

L E S B A S I L I Q U E S

En 2001, la mission française en Cyrénaïque s’est intéressée à l’étude du site antique d’Érythron, l’actuel village de Latrun, situé en bord de mer, à 35 km à l’est d’Apollonia.

L E S T H E R M E S

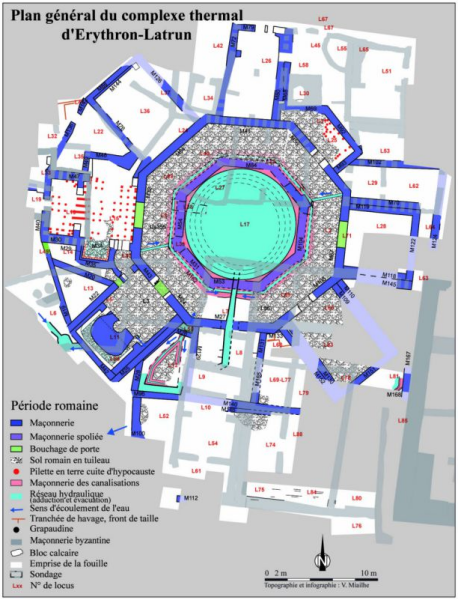

Aux côtés des travaux de restauration, une fouille stratigraphique commencée en 2006 près de la basilique orientale permet d’étudier l’agglomération à la période romaine. La découverte d’un vaste et original établissement thermal situé au cœur de l’agglomération constituent pour la Cyrénaïque une découverte exceptionnelle. Les thermes se développent sur deux niveaux, dus à la forte dénivellation, en direction de la mer.

L’originalité du plan, de forme octogonale, est à remarquer. Il est articulé autour d’une piscine circulaire centrale à trois gradins, entourée d’un portique continu. Sur ses côtés ont été identifiées des salles très inégalement conservées, qui ont été soit détruites, soit remblayées, soit profondément remaniées à l’époque byzantine : des latrines collectives au sud, près desquelles il faut situer l’entrée principale du complexe, une salle tiède avec une piscine transformée ultérieurement en salle de réception pourvue d’un stibadium, des pièces chaudes (caldarium) chauffées par un double système à hypocauste (sous le plancher) et à tubulures (dans les murs), ainsi que plusieurs autres pièces au nord et à l’est dont les fonctions n’ont pas encore été définies.

L’ampleur de l’édifice et la qualité de la construction démontrent qu’il s’agit d’une opération édilitaire de grande ampleur et d’une grande originalité de plan pour un village. Cette architecture verticale devait considérablement marquer le paysage rural. La singularité des thermes d’Érythron tient également à leur histoire. Construit à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle ap. J.-C., l’édifice connut de profondes modifications à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle, période durant laquelle le complexe cessa d’être utilisé en thermes.

Les pièces ne sont pourtant pas abandonnées, mais réaménagées en une hypothétique villa, avec notamment la salle de banquet et son stibadium, tandis que l’octogone central est transformé en péristyle. Le secteur continua d’être occupé du Ve au VIIIe siècle, selon une nouvelle trame urbaine dictée par la construction de l’église orientale avec notamment au nord une boulangerie et un atelier de potier, au sud des bâtiments domestiques et artisanaux.

Les différents travaux menés sur le site d’Érythron-Latrun permettent, pour la première fois en Libye, d’analyser l’occupation et les différentes composantes d’un village, depuis l’époque hellénistique jusqu’à la conquête arabe, c’est-à-dire entre le IVe av. J.-C. et le VIIe ap. J.-C. Il s’agit de comprendre comment, à partir d’un nucleus centré sur un pyrgos (sorte de ferme fortifiée) d’époque hellénistique situé sur le promontoire rocheux au nord-est du site, l’agglomération s’est développée progressivement aux époques romaine et byzantine.

É R Y T H R O N (Latrun, Cyrénaïque)

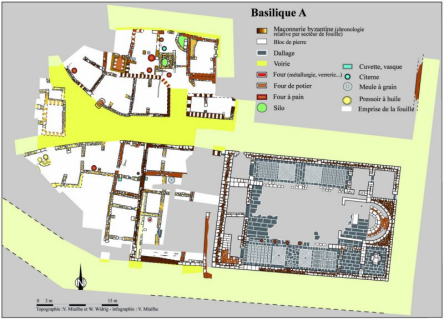

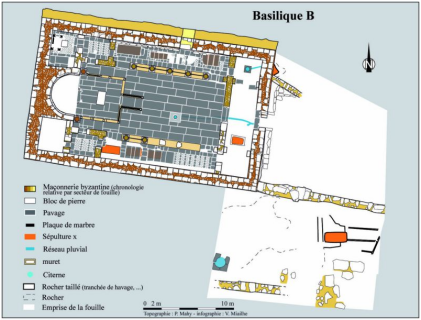

Les deux églises de ce site furent partiellement fouillées par l’américain Walter WIDRIG en 1960 et 1961. Laissée à l’abandon, l’incroyable état de conservation de l’aménagement intérieur en marbre de la basilique occidentale (Basilique B) n’avait pourtant pas échappé à l’observation du professeur André LARONDE qui confia alors l’étude de ce site à Vincent MICHEL (cf plan ci-dessus). Grâce à l’aide financière du Sénat, un important travail de restauration de l’église put être entrepris (2001-2005) : une anastylose partielle du chœur, des colonnades nord et sud et du martyrium, ont permis de rendre au monument une partie de sa verticalité originelle.

Dans cette continuité, un autre chantier de restauration, mené depuis 2009 par Daniel IBLED et financé par le Groupe Total, se concentre sur la colonnade nord et dans le chœur de la Basilique A, elle aussi partiellement fouillée par Walter WIDRIG. Ces deux églises de plan sensiblement identique avaient chacune une fonction bien précise et complémentaire : la basilique orientale, plus grande que la seconde et occupant le centre présumé de l’aglomération, était la cathédrale pourvu d’un baptistère dans le chevet.

L’autre basilique à l’ouest avait une double fonction, martyriale et funéraire ; comme centre de pèlerinage, elle avait un martyrion à l’intérieur duquel on vénérait les reliques d’un saint ou d’un martyr - malheureusement anonyme - et elle était également un lieu de sépulture où les défunts, privilégiés, recherchaient la proximité de leur dernière demeure avec celle du saint ou du martyr. L’originalité de ces deux églises est l’omniprésence du marbre qui était acheminé intentionnellement de Grèce et non pas issu de quelques remplois, comme cela arrive dans les cités voisines ; cela atteste la richesse sans précédent de cette agglomération à l’époque byzantine.

D’abord village ou gros bourg à l’époque romaine, Érythron devint le siège d’un évêché dès la seconde moitié du IVe siècle, époque où le village connut sa plus grande extension : outre la richesse issue de ses productions céréalière et oléicole et l’avantage d’un approvisionnement en eau, sa prospérité fut complétée par son rôle de centre de pèlerinage, lui assurant de confortables revenus.

Mission Archéologique Française en Libye

M I S S I O N

A R C H E O L O G I Q U E

F R A N C A I S E

E N L I B Y E

LIENS