.jpg?v=1h4niqb)

Monument antique

L'Amphithéâtre de Saintes

Après avoir été désignée comme capitale de la Gaule Aquitaine (l'AQVITANIA) sous l'empereur Auguste (27 avant notre ère à 14 de notre ère), la ville de MEDIOLANVM est dotée d'importants monuments publics dont un amphithéâtre monumental. Il est alors l'un des plus précoces de Gaule. Sa construction a probablement débuté dès le règne de Tibère (14 - 37 de notre ère), pour s'achever sous le règne de Claude (41 - 54 de notre ère). Il serait le plus grand et le plus ancien édifice de spectacle antique de l'ouest de la Gaule et l'un des mieux conservés de France.

Par Romain CHARRIER - Publié le 24 juin 2014

.jpg?v=1h4niqb)

L'amphithéâtre, plus communément appelé "arènes de Saintes", avait pour fonction d’accueillir un grand nombre de spectateurs autour de représentations sanglantes et violentes très prisées par la plèbe gallo-romaine. Il permettait de fournir au peuple des distractions et de la nourriture, « panem et circenses », du pain et des jeux selon l'expression de Juvénal. En dehors des combats (rarement mortels) de gladiateurs (munera) qui forment le principal du programme, on y verra également des chasses (venationes) ou des combats d'hommes contre des animaux sauvages. Les spectacles pouvaient être payés par les riches notables ou plus rareement par l’empereur lui-même.

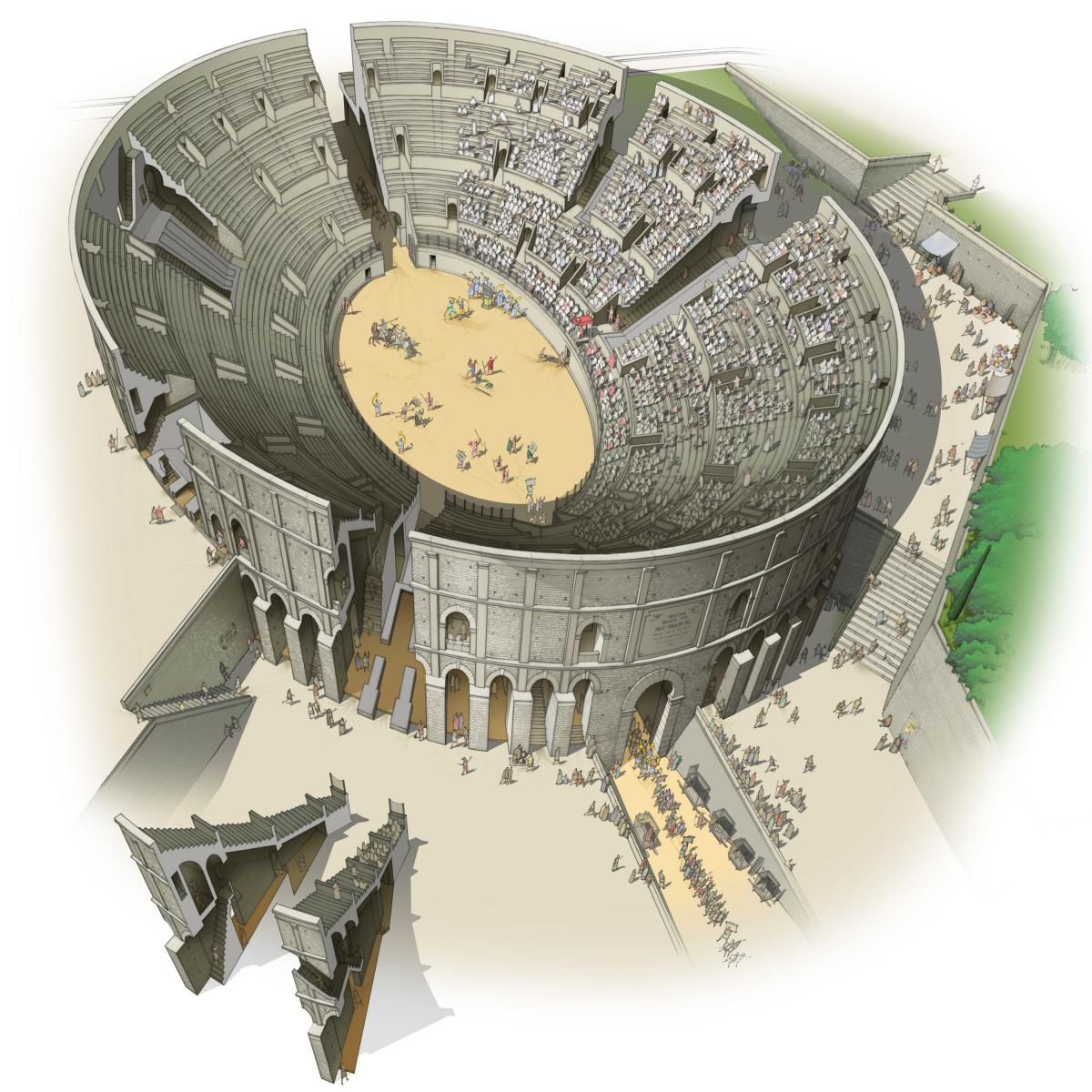

Caractéristiques architecturales

L'amphithéâtre de Saintes est un monument elliptique, aux dimensions imposantes : 126 mètres de grand axe sur 102 mètres de petit axe et pouvant accueillir entre 12 000 et 20 000 personnes selon les hypothèses, soit peut-être la totalité de la population de la ville.

Comme beaucoup d'amphithéâtres de l'Empire Romain, celui de Saintes a été implanté à la périphérie de la ville antique dans un site choisi et aménagé : le « vallon des Arènes ». Grâce à une topographie favorable, les constructeurs ont été dispensés d'une partie de leur travail, l'amphithéâtre prenant appui sur les flancs du vallon.

Bâti pour limiter les coûts de construction

La plus grande partie de la cavea (gradins) s’appuie directement sur les deux flancs nord et sud du vallon. Les parties orientale et occidentale de l'édifice en revanche sont entièrement construites avec des murs d’appui barrant le vallon de chaque côté. Le monument est d'orientation est-ouest avec l'entrée principale (la Porta Sanavivaria) située à l'est comme beaucoup de constructions dans l'antiquité (temples, decumanus). Construire l'amphithéâtre dans ce vallon a permis d'économiser sur les coûts de construction en utilisant la pente naturelle pour installer les gradins.

On estime à environ 90 le nombre d'escaliers d'accès permettant aux spectateurs d'atteindre les différents niveaux de la cavea qui devait posséder 20 à 30 rangées de gradins. La cavea était divisée en trois, voire quatre niveaux, chacun étant réservé à une catégorie sociale. Les notables occupaient les quatre premiers rangs (podium) et avaient 14 vomitoires (escaliers d'accès voûtés) pour y accéder. La plèbe était installée sur la moitié supérieure de la cavea desservi par 28 autres vomitoires y descendant jusqu’à mi-pente. Les plus pauvres et les esclaves étaient situés dans la partie la plus élevée avec de nombreux petits escaliers pour y monter. Ce réseau d'escaliers permettait de répartir les différentes classes sans les mélanger, respectant la hiérarchisation sociale.

L'esplanade de circulation qui cernait l’amphithéâtre était bordée au nord par un mur de soutènement se poursuivant tout au long du vallon. La voie romaine venant du centre-ville arrivait au-dessus de ce mur puis contournait l'amphithéâtre par l'ouest pour partir au sud en direction de Burdigala (Bordeaux). Les rues Bourignon et Lacurie sont sur le tracé de cette voie antique. Au nord-est de l'édifice, le mur de soutènement se terminait par une série d'une dizaine de niche en cul de four abritant peut-être des statues faisant face à la Porta Sanavivaria.

Un carcer a été identifié le long de la porte orientale. Il s'agissait d'une pièce où se préparaient les gladiateurs avant leur combat. Trois autres carceres sont supposés. Un sacellum, une petite chapelle où étaient entreposées les victimes en attendant la fin du spectacle, a été identifié au nord sous le podium. La fontaine dite de Sainte-Eustelle, coule à mi-pente des gradins côté sud. Elle n'existait pas dans l'antiquité. Selon la légende, Eustelle aurait été la fille d’un gouverneur romain qui fut convertie au christianisme par Saint-Eutrope, le premier évêque de Saintes.

Les maçonneries de l’amphithéâtre et l’état de conservation des ruines permettent en de nombreux endroits de comprendre le mode de construction de l’édifice. Les Romains ont employé essentiellement la technique du blocage, un mélange de mortier de chaux et de cailloux, pris entre deux parements de petits moellons cubiques. A ces murs sont associés les arcs et les voûtes en berceau, non appareillés, c’est-à-dire constitués de pierres irrégulières empilées sur un cintre en bois et noyées dans un mortier. Il devait y avoir un décor mais qui a entièrement disparu. Quelques éléments de pilastres sont visibles sur la partie nord, près de la rue Bourignon.

L'amphithéâtre avant/après - Illustrations François Brosse

Publicité, cliquez pour faire vivre le site :

L'arène

L'arena mesurait 66,50 mètres de long pour 39 mètres de large. Elle était entourée un mur servant de balustrade (balteus) de 2 mètres de hauteur, séparant l'arena du podium. Ce mur pouvait être rehaussé d'un filet ou d'une grille de protection lors des venationes (les chasses d'animaux) afin d’assurer la sécurité des personnes installées aux premiers rangs des gradins. Sur le grand axe s’ouvrent des passages voûtés. Celui à l’est, la Porta Sanavivaria, servait à l’entrée de la pompa, le défilé des gladiateurs, musiciens et autres personnages chargés de distraire le public. De part et d’autre de cet accès les pièces étaient prévues pour accueillir les gladiateurs avant leur combat (les carceres). C'est également par cette porte baptisée la porte des vivants que ressortaient les gladiateurs vainqueurs.

Ceux qui étaient tués étaient évacués par la porte occidentale appelée la Porta Libitinensis, rappelant la déesse des funérailles, autrement dit la porte des morts. Le passage se faisait sous la route de Burdigala (actuelle route Lacurie) pour donner accès à une nécropole où on y emmenait les dépouilles des gladiateurs et animaux mis à mort. Cette porte est aujourd'hui comblée.

Abandon et démantèlement

Après le IIIe siècle, la ville en déclin s’étant considérablement rétrécie derrière son impressionnant rempart construit à partir des vestiges des monuments publics et funéraires des décennies précédentes. L’amphithéâtre se retrouve alors en rase campagne et n'est plus utilisé. Il servira de carrière de pierres au Moyen-Âge et ne fut rattrapé par la ville qu’au début du XXe siècle.

Il est classé Monument Historique en 1840, époque à laquelle il fut progressivement dégagé et remis en valeur. Seules demeurent l'arène et les fondations de l'édifice ; quelques gradins ont été dégagés et remis en valeur. C’est aujourd’hui l’un des amphithéâtres les mieux conservés de la Gaule chevelue c’est-à-dire la Belgique et la France. Malgré la disparition de la plupart des superstructures, les vestiges rendent une image fidèle de ce que pouvaient être cet amphithéâtre à l’époque de sa splendeur.

Romain CHARRIER - 24 juin 2014

Sources : Saintes antique - Louis Maurin - 1978

Carte archéologique de la Gaule 17/2 Saintes - Louis Maurin - 2007

L'amphithéâtre gallo-romain de Saintes - Louis Maurin, Jean-Claude Golvin, Jacques Doreau - 1982

Histoire de l'Aunis et de la Saintonge, des origines à la fin du VIe siècle - Louis Maurin - 2007

Synthèse de Laurence Tranoy - Simulacra Romae, de la fondation jusqu'à l'époque julio-claudienne, basée sur les travaux de Louis Maurin - Saintes antique - 1978

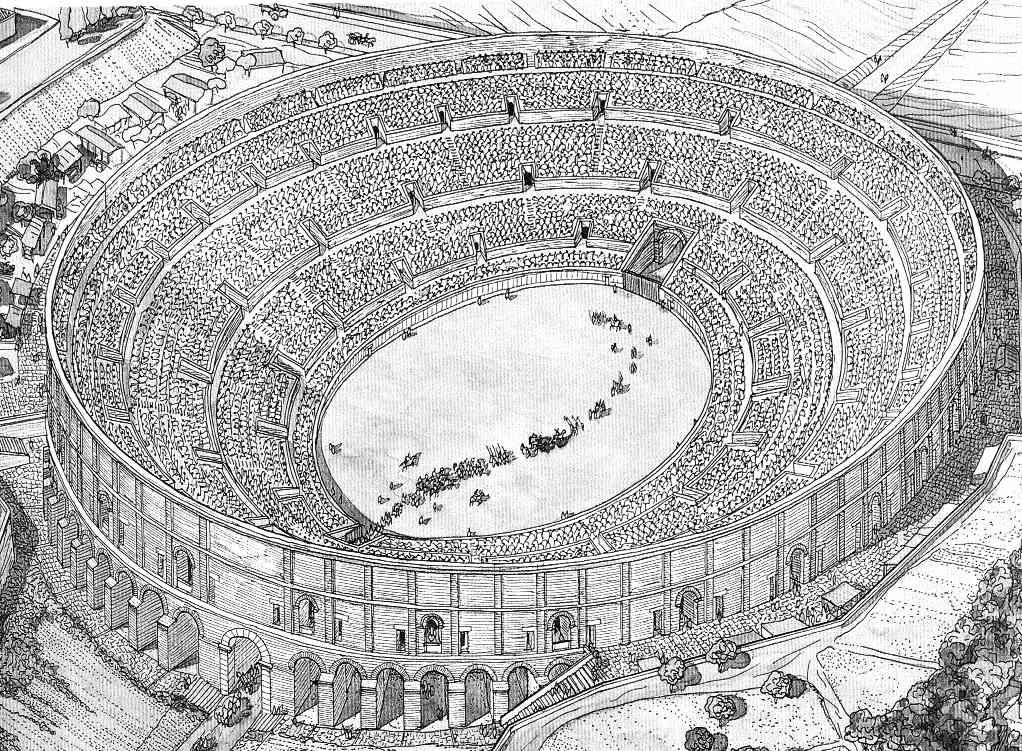

L'amphithéâtre gallo-romain de Saintes - Illustration Jean-Claude Golvin, tirée du livre de l'Histoire de l'Aunis et de la Saintonge,

"Des origines à la fin du VIe siècle après JC" publié sous la direction de Louis Maurin, page 128

Les abords de l'amphithéâtre

Les abords de l'édifice de spectacle ont été aménagés et urbanisés pour faciliter son accès. L'actuelle rue Bourignon est un creusement dans la roche du plateau pour permettre à une voie decumane de descendre de la cité sur le côté nord du monument. Un pont traversant le vallon et longeant le monument par l'ouest permettait à la voie de sortir de la ville par l'actuelle rue Lacurie. Une autre voie existait également dans le vallon donnant accès à la porte des vivants du monument par où accédait la pompa. Un caniveau antique traversait l'amphithéâtre et permettait à l'eau d'être canalisée et évacuée en direction de la Charente.

Les flancs du vallon ont été aménagés avec des murs de soutènement (pour habiller la roche) qu'on peut retrouver le long du vallon dans les jardins de la maison Audiat, ainsi qu'à côté de l'entrée de l'édifice avec une série de niches en cul de four où trônaient peut-être à l'époque des statues. On peut retrouver cachée derrière un mur de soutènement moderne les traces d'autres niches dans l'angle des rues Bourignon et Lacurie.

Au sud du monument, un diagnostic archéologique de 2008, sous la responsabilité de l'archéologue Bastien Gissinger, a permis de mettre au jour le long de l'amphithéâtre, sur le coteau sud qui le surplombe, une série de cinq bâtiments antiques, datés de la première moitié du Ier siècle de notre ère, soit contemporains de l'édifice de spectacle, probablement tous construit simultanément car ayant une même cohérence architecturale. L'urbanisation gallo-romaine s'est donc étendue au-delà du vallon. L'utilité de ces bâtiments n'a pas été déterminée. Les vestiges d'un mur parementé et stuqué a également été mis au jour lors de ces fouilles, probablement un mur de soutènement, permettant d'habiller le flanc rocheux comme de l'autre côté du vallon.

A l'ouest de l'amphithéâtre existait une nécropole gallo-romaine, sans doute en partie en lien avec l'édifice de spectacle et qui communiquait avec par la porte des morts. Un possible temple avait également été mis à jour à 500 mètres à l'ouest, dans les années 1970 lors de la construction de l'école d'infirmière, à côté d'une autre voie romaine qui sortait de la ville.

A 250 mètres à l'est du monument, les vestiges d'importants murs avaient également été mis au jour à l'emplacement supposé par certains archéologues d'un théâtre romain, en contrebas du remblai du cours Reverseaux.

Le vallon des arènes, aujourd'hui espace naturel et bucolique, a été très urbanisé il y a 2000 ans.

Sources :

Carte archéologique de la Gaule 17/2 Saintes - Louis Maurin - 2007

ADLFI, Archéologie de la France - Informations - Bastien Gissinger - 2008 - Saintes - Chemin de la Croix-Boisnard - http://adlfi.revues.org/1101

Responsable fouilles de la nécropole des arènes : Frédéric Méténier, Inrap

http://www.inrap.fr/saintes-une-necropole-gallo-romaine-mise-au-jour-4797

Publicité, cliquez pour faire vivre le site :

Vincent Miailhe, archéologue et topographe à l’Inrap et membre de la SahCM, propose une restitution 3D

de la partie septentrionale du site archéologique de l'amphithéâtre gallo-romain de Saintes

Cliquez sur l'image, puis naviguez dans la restitution 3D grâce à votre souris d’ordinateur

clic gauche pour tourner, clic droit pour glisser et la molette pour zoomer et dézoomer

Ce blog est un média dédié à l'histoire de MEDIOLANVM (nom antique de Saintes), à l'actualité archéologique en Saintonge (et parfois au-delà) et de son peuple celte les SANTONES. Je ne suis ni archéologue, ni historien, juste un amateur passionné par ces sujets, vice-président de la Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime. Les informations de ce site sont tirées d'ouvrages, de rapports de fouilles, de communiqués de presse, de conférences, de visites de chantiers archéologiques, de rencontres et d'entretiens avec des spécialistes.

Actualité

- Restauration de l'amphithéâtre : des retards qui se cumulent

- Bongraine : de l'âge du Fer sous un dépôt ferroviaire

- Epona, une déesse celtique dans les Charentes

- Un livre inédit sur les voies romaines de Saintonge

- Royan : la ligne de défense allemande étudiée à Belmont

- Appel à témoin pour un livre sur les fêtes des arènes

- Deux décennies de fouilles à Saintes

- VIVA SAINTES FESTIVAL, le retour des fêtes romaines

- Une ferme protohistorique à Chaniers

- Une occupation de l'âge du fer sous un dépôt ferroviaire

- Amphithéâtre de Saintes : Deux ans de chantier pour consolider et assainir

- Une vaste nécropole mérovingienne sous la commune de Rom (79)

- Fouilles sous la Tour Maubergeon à Poitiers

- Valorisation des aqueducs : une livraison espérée pour l'été prochain

- Reconstitution d'une barque mérovingienne

- Amphithéâtre, des sondages qui bouleversent les connaissances

- Regain d’intérêt pour les thermes de Saintes

- Casques de gladiateurs à Poitiers

- Les sondages d'Eveha en 2017

- Fouilles amphithéâtre du SAD17

- Restauration de l'amphithéâtre

- Valorisation des aqueducs, les travaux avancent

- Quand Néandertal cuisinait du renne

- Saintes vers 1690, par Jean-Claude GOLVIN

- Fouilles de La Providence, toute l’histoire de Saintes sur un chantier majeur

- Le SAD17 au pied de nos églises

- Epaves de Courbiac, les fouilles s'accélèrent

- Camille de La Croix, Père de l'archéologie régionale

- Conférence de Louis Maurin 2

- Conférence de Louis Maurin 1