Découverte archéologique

Les nécropoles de MEDIOLANVM

A MEDIOLANVM (Saintes), il existe plusieurs nécropoles, toutes situées à l'extérieur de la cité, le long des voies romaines, pour que les vivants gardent un lien avec les morts, accompagnant le voyageur quittant la ville. Les zones funéraires sont présentes à l'est le long de la voie d'Agrippa en direction de Lyon, au sud-ouest le long de la voie en direction de l'océan et au nord en direction de Nantes.

Par Romain CHARRIER - Publié le 30 mai 2018

Stèles funéraires du lapidaire de Saintes et fouille d'une sépulture sur la nécropoleprès de l'amphithéâtre

Une nécropole (du grec necros et polis : Cité des morts) est un espace funéraire toujours aménagé extra-muros, à l'extérieur des murs de la cité comme l'exige la loi romaine, pour des questions d'hygiène mais aussi pour la séparer de l'espace des vivants. La nécropole est située le long d'une voie romaine, pour que les vivants gardent un lien avec les morts, accompagnant le voyageur quittant la ville. La nécropole est séparée du lieu de culte (le fanum) contrairement au cimetière médiéval qui est l'extension du lieu de culte.

En fonction de la classe sociale, la nécropole regroupe plusieurs types de sépultures, soit de simples tombes pour les plus pauvres, des stèles pour ceux qui ont les moyens et parfois des mausolées pour les familles les plus fortunées. Le cippe (stèle en pierre) marque l'emplacement d'une sépulture, sculpté dans le calcaire, représentant parfois le défunt et donnant des indications sur son métier et son statut social. La stèle est souvent accompagnée d'une épitaphe (du grec epi « sur » et taphos « tombeau »), indiquant le nom du défunt et parfois les événements majeurs de sa vie. Les sépultures peuvent être à incinération ou à inhumation, la crémation est prédominante au cours des deux premiers siècles de notre ère, puis l'inhumation devient la règle à partir du IIIe siècle, sans doute sous l'influence du christianisme (voir plus bas).

Les rites funéraires : Les incinérations

La pratique de l'incinération, déjà pratiquée par les gaulois depuis le IIIe siècle avant notre ère, est prédominante pendant les deux premiers siècles de notre ère. Le défunt est placé sur une civière, le cortège funèbre l'accompagne vers le bûcher où sont déposés des vêtements, des bijoux et des objets familiers. Après la crémation, les restes du défunt sont lavés, prélevés et déposés dans une urne pour être ensevelie. La plupart du temps, des céramiques à usage domestique sont réutilisées comme urne cinéraire. Elles peuvent également être en verre et plus rarement en pierre. Les urnes sont parfois protégées par un coffre de pierre ou de bois ou déposées dans une cavité aménagée dans un monument funéraire. Une stèle peut marquer l'emplacement de l'urne.

Les rites funéraires : Les inhumations

Les inhumations sont rares au cours des deux premiers siècles, seuls les nourrissons sont inhumés. Cette pratique se généralise à partir du milieu du IIIe siècle de notre ère, peut-être sous l'influence du christianisme. Le défunt est placé dans un cercueil de bois, un sarcophage en pierre ou en plomb, ou dans un coffre rectangulaire fait de tuiles plates assemblées évoquant une petite maison. Ils peuvent également être simplement déposés en pleine terre ou placés dans un tronc évidé.

Des dépôts d'objets plus ou moins riches (céramiques, aliments, bijoux…) vont être placés dans les sépultures pour accompagner le défunt : en particulier des pièces de monnaies qui lui permettront de payer son passage vers l'au-delà. Les personnages les plus fortunés se font ériger des monuments funéraires qui attestent de leur puissance et de leurs richesses. Les vivants donnent une sépulture aux disparus et honorent leur mémoire.

Fouilles de la nécropole des arènes

En 2013 et 2014, l'Inrap a mené des fouilles préventives à 250 m. de l'amphithéâtre de Saintes, en périphérie de la ville antique de Mediolanum, révélant un espace funéraire utilisé sur une période relativement longue. Le site a révélé une centaine de sépultures, certaines à incinérations et de nombreuses à inhumations. Il y a plusieurs sépultures doubles (individus inhumés tête-bêche), une fosse à inhumations multiple contenant cinq individus. Les archéologues ont également localisé un regroupement de sépultures d'individus entravés : Quatre sont des adultes portant des entraves de fer (dispositifs rivetés à chaud sur la cheville gauche pour trois d'entre eux, le quatrième a été inhumé avec un « collier de servitude ») et une sépulture d’enfant portant une entrave au poignet gauche. La proximité avec la porte des morts de l'amphithéâtre peut faire penser à une nécropole en partie dédiée aux esclaves et aux gladiateurs.

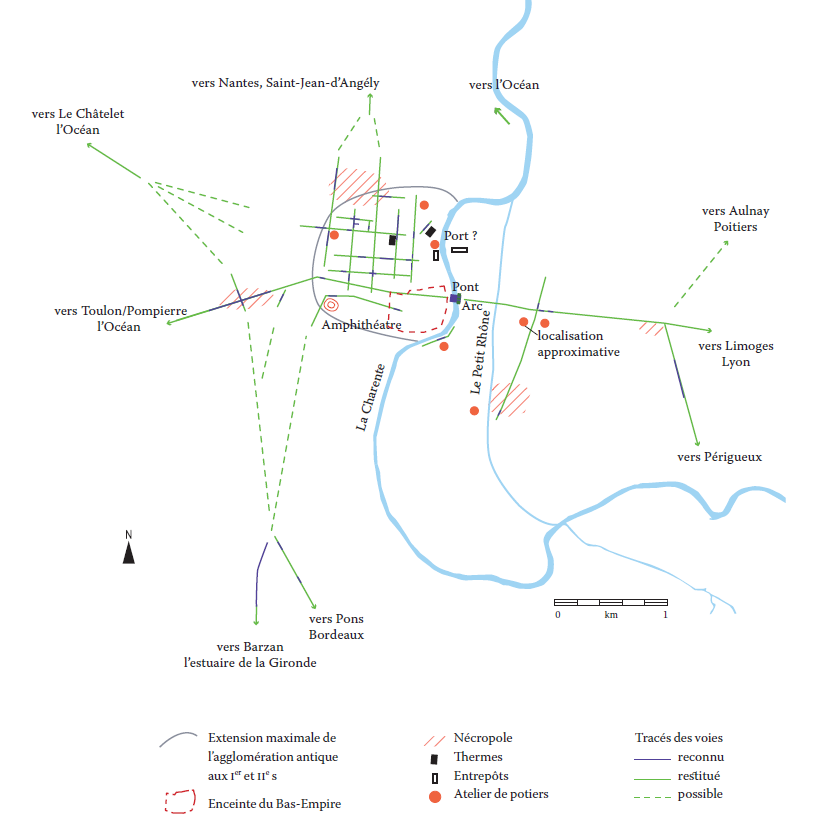

Localisation des nécropoles de MEDIOLANVM

Le plan ci-dessous de la cité de MEDIOLANVM (Saintes) représente l'extension maximale de l'agglomération antique aux Ier et IIe siècle de notre ère sur la rive gauche de la Charente, le quadrillage des rues, l'emplacement des monuments, les voies quittant la cité aux quatre points cardinaux. Les zones rayées rouge sont les emplacements connus des nécropoles situées aux sorties de la ville le long des voies romaines :

- A l'Est sur la voie d'Agrippa reliant MEDIOLANVM à LVGDVNVM (Lyon), fouillé en 2010

- A l'Ouest en direction de l'océan, à proximité de l'amphithéâtre (fouillé en 2013 & 2014)

- Au nord de la ville sur la rive gauche

- Au nord sur la rive droite, le long de la voie de la rue du Perrat allant vers Taillebourg

- Au sud sur la rive droite, dans le quartier de l'Epineuil

Plan de MEDIOLANVM avec localisation des nécropoles en rouge - © Jean-Philippe Baigl

Publicité, cliquez pour faire vivre le site :

Article Charrier Romain - Maj 30/05/2018

Photos des stèles funéraires exposées au musée lapidaire et à l'amphithéâtre de Saintes

Plan de l'urbanisation de Mediolanum aux Ier et IIe siècles de notre ère et de ses nécropoles réalisé par Jean-Philippe Baigl pour l'Inrap 2009

Photo en entête : Cippes issus de nécropoles de Mediolanum et fouilles de la nécropole des arènes par l'Inrap en 2013-2014, photo Sud Ouest © F.P.

Informations extraites du site de l'Inrap :

https://www.inrap.fr/traitement-des-morts-pendant-l-antiquite-gallo-romaine-10250

Ce blog est un média dédié à l'histoire de MEDIOLANVM (nom antique de Saintes), à l'actualité archéologique en Saintonge (et parfois au-delà) et de son peuple celte les SANTONES. Je ne suis ni archéologue, ni historien, juste un amateur passionné par ces sujets, vice-président de la Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime. Les informations de ce site sont tirées d'ouvrages, de rapports de fouilles, de communiqués de presse, de conférences, de visites de chantiers archéologiques, de rencontres et d'entretiens avec des spécialistes.

Actualité

- Restauration de l'amphithéâtre : des retards qui se cumulent

- Bongraine : de l'âge du Fer sous un dépôt ferroviaire

- Epona, une déesse celtique dans les Charentes

- Un livre inédit sur les voies romaines de Saintonge

- Royan : la ligne de défense allemande étudiée à Belmont

- Appel à témoin pour un livre sur les fêtes des arènes

- Deux décennies de fouilles à Saintes

- VIVA SAINTES FESTIVAL, le retour des fêtes romaines

- Une ferme protohistorique à Chaniers

- Une occupation de l'âge du fer sous un dépôt ferroviaire

- Amphithéâtre de Saintes : Deux ans de chantier pour consolider et assainir

- Une vaste nécropole mérovingienne sous la commune de Rom (79)

- Fouilles sous la Tour Maubergeon à Poitiers

- Valorisation des aqueducs : une livraison espérée pour l'été prochain

- Reconstitution d'une barque mérovingienne

- Amphithéâtre, des sondages qui bouleversent les connaissances

- Regain d’intérêt pour les thermes de Saintes

- Casques de gladiateurs à Poitiers

- Les sondages d'Eveha en 2017

- Fouilles amphithéâtre du SAD17

- Restauration de l'amphithéâtre

- Valorisation des aqueducs, les travaux avancent

- Quand Néandertal cuisinait du renne

- Saintes vers 1690, par Jean-Claude GOLVIN

- Fouilles de La Providence, toute l’histoire de Saintes sur un chantier majeur

- Le SAD17 au pied de nos églises

- Epaves de Courbiac, les fouilles s'accélèrent

- Camille de La Croix, Père de l'archéologie régionale

- Conférence de Louis Maurin 2

- Conférence de Louis Maurin 1