Voie romaine

La voie d'Agrippa : de MEDIOLANVM (Saintes) à LVGDVNVM (Lyon)

Après la conquête de la Gaule par Jules César, Caius Octavius (fils adoptif posthume de son grand-oncle maternel César) devient le premier Empereur Romain sous le nom d'Auguste en 27 avant notre ère. Auguste confie à son ami Marcus Vipsanius Agrippa la réorganisation des provinces des Gaules. Il est notamment en charge d'élaborer un réseau routier reliant les provinces des Gaules récemment conquises. La Via d'Agrippa (Saintes-Lyon) fait partie d'un des quatre grands axes routiers du réseau d'Agrippa, établi à partir de Lugdunum, l'antique capitale des Gaules.

Par Romain CHARRIER - Publié le 5 juin 2017

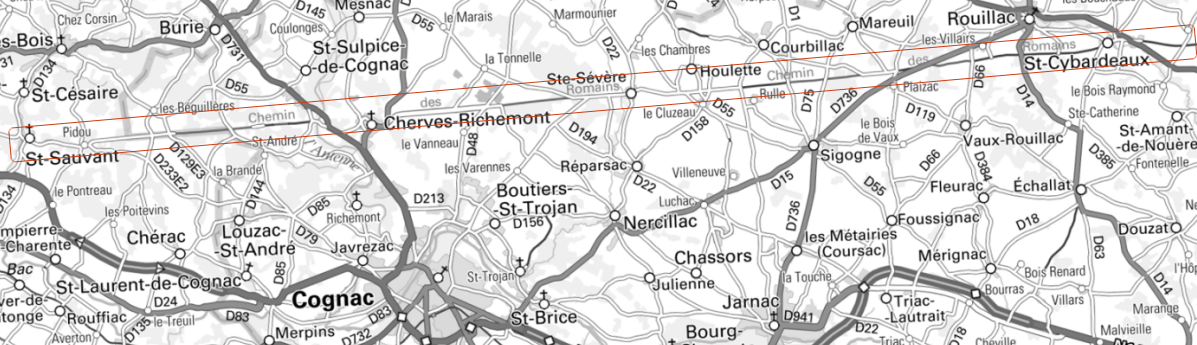

Tracé de la voie d'Agrippa visible dans la campagne saintongeaise - Carte IGN

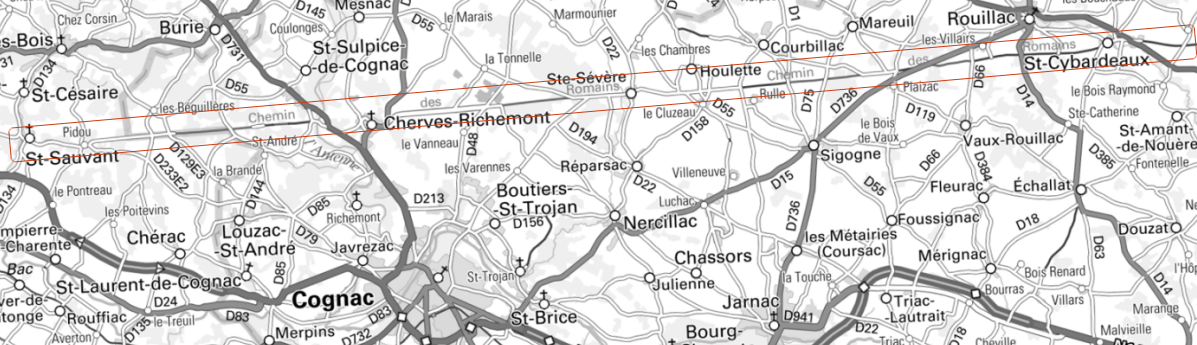

Ainsi, Lyon se trouvait au carrefour de quatre voies :

- Vers le Rhin (Langres, Trèves, Cologne),

- Vers la Manche (jusqu'à Boulogne),

- Vers le sud (la Narbonnaise le long de la vallée du Rhône jusqu'à Arles),

- Vers l'Atlantique (jusqu'à Saintes, puis prolongée plus tard vers Bordeaux).

Le géographe antique Strabon a indiqué les lignes directrices de cette implantation stratégique : « Agrippa a choisi Lugdunum pour en faire le point de départ des grands chemins de la Gaule, lesquels sont au nombre de quatre et aboutissent, le premier, chez les Santons et en Aquitaine, le second au Rhin, le troisième à l'Océan et le quatrième dans la Narbonnaise et à la côte massaliotique (la côte Marseillaise) ».

Toutes ces voies figurent sur la Table de Peutinger. La Via d'Agrippa reliait Lyon (Lugdunum) à Saintes (Mediolanum) par Clermont-Ferrand (Augustonemetum) et Limoges (Augustoritum). Elle traversait la Gaule d'est en ouest par le Massif Central. Cette voie porte le numéro VR 27 entre Saintes et Limoges dans la numérotation des voies romaines en France.

Ci-contre la carte des Gaules avec le tracé des quatre grands axes d'Agrippa réalisés à partir de 27 avant notre ère.

Cependant il faut savoir que beaucoup de ces axes de circulation étaient déjà existant à l'époque celtique. Les romains n'ont fait que les aménager pour en faciliter la circulation.

Ces routes furent laissées sans entretien dès le Ve siècle après la chute de l'Empire Romain.

Certains tronçons de ces voies sont encore visible, soit recouverte par des routes départementales, soit comme chemins ruraux continuant en ligne droite à travers champs et bois.

On peut les identifier sur nos cartes grâce à leur toponymie. Certains tronçons ont parfois pris localement le nom de chemin pierré, chemin des Romains, Chaussée des Romains (près de Saint Sauvant-17), route de la Voie Romaine sur la D24 à Sainte-Sévère-16.

Carte du réseau routier d’Agrippa fin du Ier siècle avant notre ère - C. Goudineau 1988

Tracé de la voie d'Agippa en Charente et Charente-Maritime

On la nomme "Chemin des Romains", elle est clairement identifiable sur les cartes sur certaines portions comme ici entre Saint-Sauvant et Saint-Cybardeaux. Il s'agit d'un long tracé rectiligne au nord de Cognac, parfois emprunté par des routes départementales, parfois par des chemins communaux, elle était il y a 2000 ans l'une des plus importantes voies de circulation de la Gaule romaine.

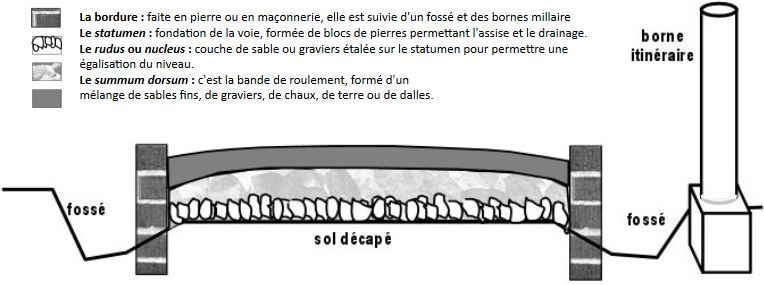

Elaboration d'une Voie Romaine

Les voies étaient autant que possible construites en ligne droite. Elles évitent au maximum les zones marécageuses et les bords de cours d'eau inondable. Lorsqu'elle devait franchir un cours d'eau, la voie passait par un gué ou sur un pont de bois ou de pierre. En cas de relief, la voie emprunte un tracé à mi-pente, le terrain est nivelé dans la mesure du possible. Les virages sont élargis pour permettre aux chariots de mieux pivoter.

Les premières voies sont surtout à usage militaire pour favoriser le déplacement rapide des troupes, mais seront rapidement investies par les marchands qui y trouveront une opportunité d'essor économique important. La construction est souvent confiée aux soldats, qui trouvent une occupation en temps de paix, mais également aux esclaves, prisonniers et riverains pour la construction des voies secondaires. Le profil de la chaussée est bombé pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales vers les fossés de drainage. A l'apogée de l'empire, elles se comptaient sur environ 150.000 km.

Publicité, cliquez pour faire vivre le site :

Fouilles d'un tronçon de la Via d'Agrippa été 2015

A Graveson (Bouches-du-Rhône) été 2015, un tronçon de la voie romaine d'Agrippa a été mise au jour lors d'une fouille préventive sur environ 200 m. D’une largeur variant de 5 à 8 m, elle présente une succession de strates qui témoignent de l’existence de plusieurs réseaux viaires successivement mis en place et entretenus sur un même tracé. Cette voie forme une patte d’oie avec un second chemin, dégagé sur son flanc occidental.

Ce tronçon est constitué d’une chaussée centrale empierrée, dont les ornières témoignent du passage des chariots. Des trottoirs sont, de part et d’autre, destinés à la circulation des piétons. Au-delà, des fossés latéraux drainent les eaux et délimitent son tracé.

Un bâtiment composé de 4 pièces, situé à proximité de la voie a été mis au jour, ainsi qu'un ensemble funéraire implanté en bordure de la voie, marquant une occupation située entre le milieu du Ier siècle et le IIe siècle de notre ère. Cette localisation de sépultures en bordure de voie est caractéristique pour la période, le monde des vivants honorant ainsi celui des défunts en des lieux particulièrement fréquentés.

Extrait du site de l'Inrap - Photo Elsa Sagetat, Inrap

Fouilles d'un tronçon de la Via d'Agrippa en 2011

A Basse en Charente (entre Rouillac et Vars), un tronçon de la voie romaine d'Agrippa a été mise au jour lors d'une fouille préventive sur le chantier de la LVG en 2011, au croisement de la D11. Il s'agit de deux voies pavées de 6 mètres de largeur, côte à côte, avec les bandes de roulement et les traces d'ornières des charrettes. L'une de ces deux voies serait la via d'Agrippa. La seconde voie daterait du Moyen-Age. On est ici près du site du théâtre gallo-romain des Bouchauds, sur le tracé de la voie d'Agrippa reliant Mediolanum (Saintes) à Lugdunum (Lyon).

Les archéologues y ont également découvert un sarcophage gallo-romain, peut-être un voyageur décédé sur le trajet et enterré à côté de la voie.

Informations tirées d'un article de Sylviane Carin de La Charente Libre

02/08/2011 - Photo Phil Messelet, La Charente Libre

Les bornes milliaires

Une borne milliaire est une colonne cylindrique avec une base cubique taillée dans le calcaire ou dans la pierre locale. Elles pouvaient mesurer de 1,80 à 2,10 mètres de hauteur, socle compris, pour un diamètre de plus ou moins 50 cm. C’est pour se repérer dans l'espace que les romains érigèrent ces bornes le long des voies romaines balisant la route. L’unité de mesure était le mille romain (mille qui donnera le nom de milliaire), correspondant à 1000 pas (double pas en réalité), soit 1,48km, mais pouvait dans certaines provinces comme dans la Gaule de l’ouest être la leuga (lieue gauloise).

On ne sait pas s’il y avait une borne tous les milles romains. Elles portaient des inscriptions indiquant la distance jusqu'à la prochaine étape comme sur les panneaux routiers. On pouvait en trouver aux carrefours, aux entrées et sorties d’agglomérations, près des ponts, aux passages de gués et à la limite de pagus.

Photo : Borne milliaire de Chadenac, sur la voie romaine reliant Saintes à Périgueux

Les étapes sur les voies romaines

Une voie romaine n'était pas qu'une simple route, c'était également un lieu de vie, d'échange et d'activité économique. Une voie était clairsemée de bornes milliaires, de vicus, de stations étapes, d'auberges, de temples, de gués et de croisement avec d'autres voies desservant des agglomérations ou des villas. La plupart des voyageurs faisaient le trajet à pied, des vicus et des auberges se trouvaient à des distances raisonnable pour que le voyageur puisse de reposer, se restaurer, prier, ponctuant son voyage par des étapes à chaque journée de marche.

Un vicus emblématique est celui de Germanicomagus sur la commune de Saint-Cybardeaux en Charente où l'on trouve des temples, un théâtre et peut-être toute une agglomération encore non fouillée à 1,5 km de la voie d'Agrippa. Cassinomagus à Chassenon est également un vicus d'importance le long de la voie d'Agrippa composé d'un important complexe thermal, d'un temple et d'un édifice de spectacle.

Article Romain CHARRIER - Maj 05/06/2017

Sources : http://www.pays-ouest-charente.fr/espace/fichier/476_site_test-via_agrippa.pdf

http://www.trail-via-agrippa.fr/wa_files/Via_Agrippa_Lyon-Saintes.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Via_Agrippa_(Saintes-Lyon)

http://www.charentelibre.fr/2011/08/02/une-voie-en-cache-une-autre,1048364.php

Publicité, cliquez pour faire vivre le site :

Ce blog est un média dédié à l'histoire de MEDIOLANVM (nom antique de Saintes), à l'actualité archéologique en Saintonge (et parfois au-delà) et de son peuple celte les SANTONES. Je ne suis ni archéologue, ni historien, juste un amateur passionné par ces sujets, vice-président de la Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime. Les informations de ce site sont tirées d'ouvrages, de rapports de fouilles, de communiqués de presse, de conférences, de visites de chantiers archéologiques, de rencontres et d'entretiens avec des spécialistes.

Actualité

- Restauration de l'amphithéâtre : des retards qui se cumulent

- Bongraine : de l'âge du Fer sous un dépôt ferroviaire

- Epona, une déesse celtique dans les Charentes

- Un livre inédit sur les voies romaines de Saintonge

- Royan : la ligne de défense allemande étudiée à Belmont

- Appel à témoin pour un livre sur les fêtes des arènes

- Deux décennies de fouilles à Saintes

- VIVA SAINTES FESTIVAL, le retour des fêtes romaines

- Une ferme protohistorique à Chaniers

- Une occupation de l'âge du fer sous un dépôt ferroviaire

- Amphithéâtre de Saintes : Deux ans de chantier pour consolider et assainir

- Une vaste nécropole mérovingienne sous la commune de Rom (79)

- Fouilles sous la Tour Maubergeon à Poitiers

- Valorisation des aqueducs : une livraison espérée pour l'été prochain

- Reconstitution d'une barque mérovingienne

- Amphithéâtre, des sondages qui bouleversent les connaissances

- Regain d’intérêt pour les thermes de Saintes

- Casques de gladiateurs à Poitiers

- Les sondages d'Eveha en 2017

- Fouilles amphithéâtre du SAD17

- Restauration de l'amphithéâtre

- Valorisation des aqueducs, les travaux avancent

- Quand Néandertal cuisinait du renne

- Saintes vers 1690, par Jean-Claude GOLVIN

- Fouilles de La Providence, toute l’histoire de Saintes sur un chantier majeur

- Le SAD17 au pied de nos églises

- Epaves de Courbiac, les fouilles s'accélèrent

- Camille de La Croix, Père de l'archéologie régionale

- Conférence de Louis Maurin 2

- Conférence de Louis Maurin 1